板橋演劇鑑賞会例会

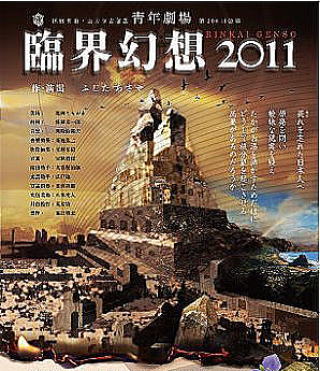

劇団青年劇場・ふじたあさや作・演出「臨界幻想 2011」 観劇記

2016年5月31日

かつて『臨界幻想』は1981年に公演された。

その時、原子力発電の闇と恐怖を告発し、観るものに衝撃を与えた。

そして2012年に、ドラマの世界は悲惨な現実となった。

劇場に入り座席に座る。

正面に黒い鉄製の、網状の櫓が舞台を囲む。

その真ん中に、小高い舞台が造られていた。

天井からスクリーンが垂れ、福島原子力発電所の、爆発後の惨状が、次々にスライドとなって映し出される。

やがて舞台に役者たちが現れ、破壊された町の姿を、無表情に眺める。

そして場内の明かりが消え、一瞬、闇に包まれた。

そしてすぐさま舞台に照明が灯り、ドラマが始まった。

舞台中央にベッドが横たわり、、医師と看護師、そして病人の母親と恋人が病人を囲む。

それは若者の臨終の時であり、医師は無表情に、若者の最後を伝えた。

病名は心筋梗塞。

母親と恋人は悲嘆にくれ、医師と看護師は、無言でベッドを後にした。

そして母は息子の死を受け止め、静かな日常が始まる。

やがて時は流れ、息子の恋人も、新しい人生を歩み始めた。

そんなある日のこと、労働者被爆の調査に、新聞記者が母親のもとを訪れた。

いまだ母親は息子の病名を、心筋梗塞と信じている。

だが様々な原発に関する、様々な真実に触れるうちに、息子の死の病名に不信をいだく。

やがて母親は、息子の死の真相を、究明をし始めた。

すると息子の死に関する疑念が、次から次に浮かび上がる。

さらに電力会社の隠蔽体質と、原子力発電所の、ずさんな管理が明らかになる。

息子の死の真実を突き止めなければ、息子の死は報われない。

そんな折、電力会社から、1000千万円が、母親の家に届けられた。

だが母親は電力会社へ行き、毅然とお金を突き返し、会社をあとにした。

それは息子の死の、隠ぺい工作の金であることを確信した。

息子の死は被爆であることは間違いない。

さらに息子が監督していた、下請けの労働者に会うことにより、原子力発電所の作業員たちの、劣悪な労働環境を知る。

まさに被爆するのは当然な、悲惨な環境であった。

息子はその犠牲者であり、大勢の被爆者の一人であることを認識する。

原子力発電所内には、たくさんの被爆者がいた。

だがその真実はすべて、電力会社が隠蔽し、国が黙視する。

まさに危険極まりない、欠陥だらけの原子力を、国は絶対安全神話とうたい、原子力行政を推進していた。

かつて原子量発電所に勤める息子が、原子力発電のすばらしさを母に語った。

その時、、原子力発電と原子爆弾は同じだと、母は息子に言った

母親は息子の死の真実を追求することで、原子力発電の危険と、下請け労働者たちの犠牲を知る。

正面奥の鉄格子は、時に紗幕のようになり、息子たちの過去が浮き上がる。

そして上手下手の鉄条網が、引き上げられることで、舞台は機動的に場面転換する。

登場人物たちが、下手や上手に退場したあと、次の登場を鉄条網に張り付くように待機する。

その姿は、舞台で進行する、劇的真実を監視しているようである。

舞台で起こることは、虚構ではなく現実なのだ。

様々な原子力発電の闇が暴かれてゆく。

そして2011年3月11日、福島原子力発電所は爆発した。

かつて母親が息子に言ったように、原子力発電所は、原子爆弾に化したのである。

事態は想定外ではなく、すでに内在された危険な事実が、顕在化したのである。

これはまさに国家的な犯罪である。

原子力発電はいまだ未完成で、浮遊する破滅的な凶器である。

その事実を突き付けられた瞬間、舞台の照明が落ちた。

そして間もなく、舞台に照明が戻る。

静寂な場内に、思い出したような拍手が聞こえ、やがてその音は、大きく場内に響きわたる。

観客は劇的真実に、衝撃を受けていた。

|