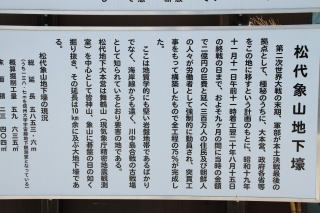

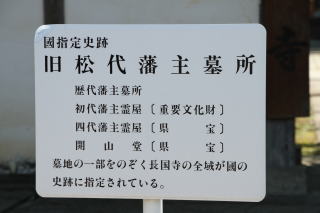

小さな旅&日記 信州善光寺&松代を訪ねて 2011年7月10日   一昨年のことだろうか、前回、信州善光寺を訪れたのは。 その時は7年ごとの前立本尊御開帳、早朝からお参りの人で、境内は溢れかえっていた。 さすがに今日の善光寺は、その時に比べれば、雲泥の人出であった。   飛鳥時代に創建され、1400年の歴史持つ善光寺には、古い土産物屋も多い。 踏み進む参道の石畳も、長い歳月の中、数え切れないほどの参詣人に踏まれ、滑らかに丸みさえ帯びているように思われる。 この石畳を多くの参詣人が、悲喜こもごも、様々な思いを抱いて歩いたことであろう。   しかしさすがに善光寺、早朝の5時だというのに、たくさんのお参りの人が、本殿へ向かう。 たぶん参道を囲む宿坊に、宿泊した人たちなのであろう。 宿坊の案内人に導かれながら、説明を聞きながら、参道を進んで行く。   前方には荘厳な仁王門が、参道を進む参詣人たちを迎えている。 朝の清涼な空気が流れ、仁王門の陰翳は深い。 見上げれば、屋根を支える棟組に、善光寺の山号「定額山」の金彩の文字を印す扁額が、陽光に輝いていた。  やがて大きな仁王門を潜ると、巨大な阿形吽形の仁王像が、眼光鋭く正面を見据え睥睨している。 高村光雲と米原雲海により彫り上げられた、高さ5メートルの像の朱色は、すでに光彩を失っている。 だがそれがかえって、檜の木肌を浮きだし、像の風格を増している。   そしてさらに石畳を踏みしめ進むと、寛延3年(1750年)に建立された、2層入母屋造り、高さ約18メートルの山門の下に来た。 遥か見上げれば、善光寺と彫られた扁額、通称「鳩字の額」が金彩に輝く。 扁額の文字には、5羽の鳩が隠され、善の文字に牛の顔を想起させる。   山門を潜り進むと、大きな青銅の香炉から、お線香の煙が漂い、心地よい匂いが流れる。 お線香を香炉にくべ、焚き煙る線香の香りを、清澄な気持ちで身体に撫でいただく。 そしてさらに少し進み、威風堂々とした本殿の、木の階段を上がり、本堂の中へ入った。     本堂の内陣では、善光寺の管主さまが、厳かに法要を執り行い、僧侶たちが読経をあげていた。 太鼓の音にのりながら、大勢の僧侶による声明が、本堂の中に響き渡る。 そして内陣に座る信者の人たちは、正座をし頭をたれながら、神妙に祈りを奉げていた。   本堂内の外陣から本堂の玄関へ行き、正面から山門を眺める。 あさの陽光が強く射しこみ、卍の染め抜かれた幕が、光に透通っていた。 そして真っすぐに伸びる参道の彼方に、山門が光の中に浮き上がっていた。   玄関から出て、横回廊へ行くと、強い陽光を浴びて、本堂の木目が陰影深く浮き出ていた。 その遠くに山門を見渡せ、木々の緑が華やぎを添えている。 関東甲信越も梅雨が明け、空には青空が広がっていた。  やがて本堂内の法要も終わり、お朝事が始まる。 回廊横で膝を折り、頭を下げて待っていると、管主さんが本殿を退出し、居並ぶ人々の頭に数珠を触れる。 私の頭にも数珠が触れたが、触れると言うよりか、こつんと数珠が当たる感じだった。   前回の時は、数珠が柔らかく、頭頂を撫でるようであったのだが・・・・・・。 このコツンといった感触が、私自身の驕り、傲慢等を、清めてくれたのかもしれない。 そんな勝手な思いを抱きながら、管主さまの後を目で追えば、参道に居並ぶ人たちの頭に、数珠を触れていく。   前回の前立本尊御開帳の時は、本殿から山門まで、切れることのない長い列が出来ていた。 やがて最後方の人の頭に数珠を触れ、大きな朱色の傘に守られながら、足早に左手に切れ、視界から消えた。。 お数珠頂戴も終わり、参道を歩き、山門、仁王門を潜り、先ほど停めた駐車場へ戻った。   そして善光寺を後にして、次の目的地の松代へ向かった。 初夏の信州路をのんびりと、車窓の外に開ける水田や、新緑に萌える山々を眺めながら進む。 日射しは厳しく、窓を開けると生暖かい空気が流れ込んでくる。   周囲をアルプスの山々に囲まれた、信州の夏は厳しかった。 空は真っ青に晴れ渡り、ぎらぎらと陽光が降り注ぐ。 やがて松代の市街地に入り、そして松代の郊外にある松代城に、9時過ぎに到着した。     まだまだ停車する車もない、無料の駐車場に車を置き、松代城へ向かう。 5分程歩き、城壁に切られた通路を潜りぬけると、淀んだ水を湛えた掘の水面が、きらきらと陽光に照り返され、 その掘に守られ、石組みの城壁に囲まれた、こげ茶色をした太鼓門表門の橋詰門が建っていた。     そして堀に架かかる太鼓橋を渡る時、牛ガエルの低く太い鳴き声が響いた。 鳴いた方角を見ると、堀の中の岩の上に、垂れ下がる水草に隠れるように、1匹の大きな牛ガエルが座っていた。 そして橋詰門を潜り、風格のある太鼓門を通り抜けると、城内の御殿跡である広場に出た。   御殿跡には建築物はなく、桜の木々が夏日を浴び、濃い影を地面に映していた。 正面の小高い所に、松代城の別名、海津城址の石碑が、晴れ上がる青空を背景に建っていた。 その石碑の前から、左方向に木製の階段があり、傾斜も緩い階段を1段ずつ上り少し行くと、戌亥隅櫓台に出た。   松代城は、三方を山に囲まれ、千曲川を天然の堀とした堅固平城である。 ここが中世の平城の形態を残す、松代城の天守台があった所なのだろうか? 遥か見渡せば、遠くに松代の市街地が、夏日を浴びて霞んでいた。 小さな広場に置かれた、木陰の木の長椅子に座わると、清涼な風が吹きわたって行く。   7月の初旬の焼け付くような厳しい日差しの中、木陰の高台に座り、吹きぬける風に、爽やかな涼を愉しむ。 駐車場から松代城の城内へ歩いて来た僅かな時間だが、身体には汗が滲んでいた。 だが木陰での短い休憩で、身体の汗が嘘のようにひいていた。  高台から階段を下りて、北不明門へ向かう。 前方にはそれぞれに形が異なる銃眼が、白壁の中に切られていた。 そしてさらに少し歩くと、茶色い木肌の不明門に出た。   この櫓門は本丸の裏口(搦手)に位置している。 中天に上り始めた強い日差しを浴びて、凛々しさを増していた。 櫓門を潜り進むと、表門である枡形門に出た。   その枡形門は今とは異なり、河川敷に接し、18世紀頃の千曲川改修工事までの間、「水の手御門」と呼ばれていた。 現在の門礎石は、その頃の遺構をそのままに利用していた。 現在の松代城は、平成14年までの整備事業で、過去の史実に忠実に基づいて復元されたものであった。   最近は日本の津々浦々、古い木造の建造物は消滅し、その後に、現代建築と称するそっけない建物が建つ。 日本古来の建築様式は影を潜め、新建材や鉄筋コンクリートの建物が現代の意匠を装う。 その結果、宮大工や棟梁の出番は限りなく少なくなっている。   そして、その日本の伝統建築を支える技術者は、年年歳歳、減少するとともに、その文化を支える諸々の職人たちも消滅していく。 一度途切れた伝統は、二度と復活させることは出来ない。 そのためにも、伝統は連綿と継承されていかなくてはならないであろう。   そのためにも、発掘された遺構を、史実に基づいて復刻することは、非常に意味のあることだ。 かつての建造物を、昔ながらの工法で再建することにより、技術や技を後世に伝えることが出来る。 一見すると、このような復刻・再建をすることに、膨大な費用をかけることは、無駄に見えるかもしれない。   しかし文化とは、元来、人間の生き死に、直接的に係るものではない。 その無駄と思えるものの中に、人間に深い感動と共鳴と魂の飛翔を呼び起こす。 このような復刻・再建の文化的事業には、文化的な側面において、大いに意味のあることなのである。  今は長閑な風景の中に、松代城は建っている。 だが戦国時代の永禄2年(1559年)、この城は武田信玄により築城され、 上杉謙信と繰り広げられた、壮絶な川中島の合戦における、重要な最前基地であった。 上杉謙信の軍勢は、目の前の妻女山に陣を構え、まさに一触即発、両雄はこの地で厳しく対峙していた。   櫓門から御殿跡の広場を通り、太鼓門を渡り遠くを見やれば、内堀の水面は鏡面のように、石垣を逆さ絵に映しだしていた。 今は風もぴたりと止まり、物音一つしない静寂の中、ぎらぎらと陽光が降り注いでいた。 そして橋を渡り切り、正面を見ると、長野県出身の池田万寿夫美術館が建っていた。   松代城を一めぐりして城門の外へ出ると、瑞々しく緑に染めまる水田の彼方より、風が微かに吹きわたる。 そして水田脇の畔に、濃い桃色の葵の花が、右に左に風にそよいでいた。 時間は11時近く、太陽は中天に上り、ぎらぎらと容赦なく、地上を照り返し始めた。   駐車場に戻る途中の果樹園では、麦わら帽を被った農夫が、花梨を切り取っていた。 緑の葉に包まれるように、たくさんの花梨が、柔らかな黄色を含んだ薄橙色に、たわわに実っていた。 やはり花梨は信州の初夏の訪れを知らせる、季節の風物なのであろう。  そして、松代城に名残を残しながら、次の目的地、松代像山地下壕へ向かった。 やがて松代のかつての城下へ出た。 道は狭くかなり入り組んでいる。  時折、江戸時代の城下や宿場町に見られる曲輪などがあり、突然道が90度に括れたりする。 戦になり、敵が直線的に、怒涛の如く攻め込まれないようにする仕掛けが、随所に見られた。 真田宝物館や文武館などを通り過ぎ行き、しばらく行くと像山神社があり、その先に目的地はあった。  これから先には、車の駐車場はなく、この神社の駐車場へ停めさせてもらった。 そしてぶらりぶらりと、強い陽光の下、目的地へ歩いて行く。 すると右手に、趣のある建物・山寺常山邸が建っていた。   山寺常山(やまでらじょううざん1807−1878)は、幕末に輩出された賢人、佐久間象山、鎌原桐山とともに松代の三山と称えられる。 松代藩にあって、家格は知行160石の中級武士であったが、 老中となった8代藩主真田幸貫の信望厚く、藩主の政務を補佐し、寺社奉行や郡奉行も務めた。 さらには藩士に兵学を教え、明治になり、中央政府の招聘を固辞し、松代に塾を開き教育活動に努めた。  山寺常山邸の 門は、全幅22メートル、松代城下では最大の長屋門形式の門でる。 創建は江戸時代末期と推定され、建築当初の姿を残し、歴史的建造物として復元されたものであった。 その門を潜ると、中には手入れの行き届いた庭園があり、澄んだ水を湛える池には、たくさんの鯉が泳いでいた。   山寺常山亭の玄関近く立っていると、長屋門横の部屋の窓から、私たちに声が掛った。 「どうぞ中に入って、見学して下さい」 玄関で靴を脱ぎ、屋敷内に入ることにした。   昔ながらの建物の細い廊下を進むと、大正の後期から大正にかけて造られたと言う書院・萬竹庵に出た。 丸窓からは庭園の緑の照り返しも眩しく、池の水が陽光に煌めいていた。 そして蝉の声が辺りの静寂を際立たせ、池の水面には、木々が鮮やかな逆さ絵を、映し出していた。   部屋の中では、懐かしい畳の匂い漂い、柔らかく吹きぬける風が清涼感を誘う。 開け放たれた明障子は趣を添え、朧な空間を創り出していた。 今では滅多に見かけることもない、このような日本家屋、日本の至る所に存在していた。  山寺常山邸の幾つかの部屋を見学したあと、玄関を出て、池のほとりのベンチで一休みした。 池の水草も、夏の陽光に照らされ、緑を深くしていた。 ふと前を見れば、可憐な薄紫が微かに溶けだしたような、白い百合の花が咲いていた。     山寺常山邸も門をくぐり、外へ出た時は、すでに正午近くだった。 そしてぶらりぶらりと歩きながら、像山地下郷へ向かった。 道沿いの狭く浅い堀川には、清流が流れ、たくさんの鯉が優雅に泳いでいた。   武家屋敷のような、古風な家並みを左手に見ながら進むと、案内板があり、あと150メートルであることを教えてくれた。 さらに家並みの中の狭い道を進むと、前方に小高い山が、深い緑に包まれていた。 ぎらぎらと強い日差しが降り注ぎ、狭い道に沿って小川が流れ、川底の石を照り返していた。    この長閑な風景、終戦も間近、本土決戦を決意した日本が、この地に大本営を移す突貫工事を進めたなど、誰が想像できるであろうか。 道は狭く清流が流れ、鄙びた信州の風景に、戦争の爪跡など、何処にも見ることは出来なかった。 だが、川に掛った細い橋を渡り、しばらく進むと、松代象山地下壕が、厳然として姿を現した。   入り口前には椅子が置かれ、ボランティアの女性が、見物客に何か説明をしていた。 近くの棚には無造作にヘルメットが置かれ、 坑道内に入るには、ヘルメット着用と書かれていた。  私たちもヘルメットをかぶり、狭い坑道入り口から、松代象山地下壕へ進んだ。 中は裸電球が寂しげに灯り、低い天井は削り取られた岩肌が、剥き出しに晒されていた。 進むに従い坑道も広く、天井も高くなり、真っすぐに伸びる坑道が、不気味な灰色に霞んでいた。   地下深く伸びる坑道の天井からは、地下水が沁み出し、時折垂れ落ちて来る。 外の猛暑が嘘のように、坑道内は冷たく、天然の冷蔵庫の中にいるようで肌寒い。 天井の岩盤を支える、朱色に塗られた鉄骨が、お稲荷様の鳥居のようだが、何処か異様な空気を漂わす。   さらに進むと、右に左に岩盤をくり抜いて造られた部屋の残骸、金網越しに見える姿も無残だ。 東京は毎夜の大空襲で焦土と化し、いよいよ本土決戦も現実になりつつあった、1944年(昭和19)11月11日。 象山に仕掛けられた発破の爆発音と共に、皇居や大本営を松代に移す計画が、ついに遂行された。   当初、舞鶴山、象山、皆神山等が掘られたが、皆神山は地盤が弱く倉庫となる。 そして国体護持のための天皇の御座所と、大本営は舞鶴山へ、象山には政府機関やNHKが移設される予定だった。 ダイナマイトで爆破し、岩盤を削岩機で削り取り、崩された岩石をそれをトロッコで運び出す、まさに人海戦術による難工事であった。   駆り出された朝鮮の人は約7000人、日本人約3000人が、昼夜2交替、12時間労働の過酷極まりない突貫工事であった。 そして終戦間際には、朝鮮の人と日本人合わせて1万人が、工事に従事した。 さらに異常なことには、朝鮮の人や日本人による慰安所さえ設置されたと言う。   掘られた坑道の総延長距離は約13キロ、総面積4万3000平方メートルの地下要塞は掘られた。 象山地下壕跡は約6キロ、そのうちの約500mが、現在公開されている。 坑道は途中左に折れ、そこから先に真っすぐに坑道は、薄明かりの中に伸びて行く。   途中、何組かの人たちとすれ違うも、皆言葉少なに通り過ぎて行く。 幅と高さ3メートルの、掘削された跡も生々しい坑道、不気味さと異様さに圧倒されていたのであろうか。 物音一つない静寂の中、坑道には灰色に煙る冷気が浮遊している。   この敗戦間近の突貫工事に、延べ61万0600人の朝鮮の人と日本人が徴用された。 そして1945年8月15日の敗戦により、進捗度75%にして、工事は中止された。 国体護持の大義名分の下、本土決戦で徹底抗戦し、アメリカ合衆国の厭戦気分を引きだし、和平講和条約を有利に締結する目論見は、 広島と長崎に投下された原爆により、無残にも打ち砕かれ、無条件降伏を受理し、戦争は終結した。  象山地下壕はさらに奥まで続いていたが、すでにすれ違う人もなく、途中で引き返す。 すでに時間は午後1時半を回っていた。 人気ない坑道を戻りながら、改めて、すでに戦後66年を迎える、第2次世界大戦を現実のものとして実感した。  坑道の入り口近くになり、遠くに外光が漏れ始めると、室内の気温が上がって来るのを体感する。 坑道の外へ出ると、一気に真夏の陽光が降り注ぐ。 来た道をのんびりと、吹きぬける風を愉しみながら、川沿いの道を進むと、先ほどの山寺象山亭前に、手打ちそばやがあり、中へ入った。  最近は入る店に、あたらないことがとても多い。 今回も期待せずに入ったのだが、思いのほか、本格派の手打ちそばを愉しめた。 蕎麦はきりりとしまり、噛むほどにコシガあり、口に含むと、微かに蕎麦粉が香り、さすがに信州は蕎麦の本場と舌鼓をうった。 町の片隅にある飾り気のない普通のお店で、手頃な値段で、本物のお蕎麦が食べられるのが、さすがに蕎麦の本場信州だろう。   食事を終え、車を停めておいた象山神社駐車場に戻る。 鳥居前には、松代藩藩士、幕末に多大な影響を与えた、佐久間象山(1811−1864)の凛々しい乗馬姿の銅像が、昼下がりの陽光を受けていた。 大きな鳥居を潜り参道を進むと、正面に拝殿が遠くに見える。  参道の石畳は陽光を受け、強い照り返しで眩いばかりだ。 そして木々の影が、石畳に深く伸びていた。 途中、手水舎で手を清め口をすすぎ、昭和13年11月3日、県社として創建された、象山神社社殿に進み、手を合わせた。  すると社殿前の境内の横に、昔懐かしい木造の2階建ての家屋が建っていた。 見れば何の変哲もない、木造2階建ての寄棟造り、桟瓦葺きの建物は、佐久間象山が松代に幽閉された時の(縁の建物であった。 立て看板を見れば、江戸詰家老望月主水の下屋敷にあったものを、この地、象山神社に移築されたものだった。  すでに漢学と朱子学を収めた佐久間象山は、23歳の時、湯島聖堂にあった江戸佐藤一斎の塾に入門。 その時、渡辺華山、藤田東湖等と親交を結び、その後3年で帰藩し、号を象山と改める。 さらに江戸へ再度出向き、29歳の時、神田お玉ヶ池に、私塾「象山書院」を開設し、多くの門弟を集めた。  やがて32歳にして、 松代藩主真田幸貫は老中の時、海防掛として海防の研究を始める。 佐久間象山の理念は、幕府の国防政策の大転換をうながすものであった。 さらに41歳の時、江戸木挽町に「五月塾」を開設し、砲術や西洋学を講じ、やがては開国論を唱道するに至る。  そしてこの塾に、勝海舟(幕臣)坂本龍馬(土佐藩)吉田松陰(長州藩)橋本左内(福井藩)河井 継之助(長岡藩)小林 虎三郎(長岡藩)などが入門した。 時は疾風怒濤の幕末、やがてぺりーが軍艦7隻を率いて、日本に来航し開国を迫った。 その時、江戸幕府は右往左往の失態を晒し、国論は激論がたたかわされながら分裂する。  その時、佐久間象山は横浜警備を仰せつかり、軍議役の大役を果たす。 しかし安政元年(1854年)、門弟である吉田松陰が、アメリカへの密航を企て、幕府に逮捕された。 そして吉田松陰密航事件の責を問われ投獄され、連座する形で、松代の江戸詰家老望月主水の屋敷に幽閉されることになった。  その時、望月主水の屋敷の一角にあった建物が、この高義亭である。 土間風の玄関から、木の廊下を歩くと、踏み歩く足音がぎしぎしと鳴る。 座敷からは、夏の熱気に包まれた、少し黄ばんだ畳の匂いがそよいでくる。  境内に向いた台所は、土が剥き出した土間、部屋の隅には水甕が置かれていた。 2階に続く、狭く急峻な階段を上ると、2階の座敷に出た。 奥座敷の窓から境内を望むと、境内が日に照らされ、眩いほどに反射していた。  さらに階段へ戻り、もう一つの奥の間へ。 そこには置床付き7畳半の部屋・対談の間があり、この部屋で佐久間象山は、重要な多くの客人を迎え会談をした。 万延元年(1860年)9月には、吉田松陰の書を持った高杉晋作(長州藩)が、秘密裏に来訪。 さらに文久2年(1862年)には、久坂玄瑞(長州藩)山形半蔵(長州藩)中岡慎太郎(土佐藩)石黒忠悳たちが、 この部屋で対面し、激論を戦わし、佐久間象山の思想や理念の偉大さに、深い感銘を受ける。  部屋の正面には、日本人離れした堀の深い顔をした、佐久間象山(の肖像画が掛けられ、 さらに床の間の左手の障子戸の上の壁に、高杉晋作、久坂玄瑞、中岡慎太郎の古めかしいセピア色の肖像写真が飾られていた。 幕末から明治にかける大変動の時代が、この小さな部屋から発信していたのだ。  そして触れば壊れそうな階段の手擦りに、触れないようにしながら、注意深く階段を下り切り、玄関から外へ出た。 境内には人影もなく静寂を際立たせるように、樹影を深くしていた。 その樹影を愉しみながら、昼下がりの日差しも厳しい参道を歩き駐車場へ戻り、象山神社を後にして、目的地の松代温泉へ向かった。  途中、松代市内にある宮坂酒造店に立ち寄り、長野県佐久の地酒千曲錦「搾ったまんま」を購入した。 さすがにこの地は真田さまのお膝元、玄関には真田十万石と染め抜かれた幕が垂らされていた。 早速、携帯のグラスにお酒を注ぎ、助手席に座りながら、地酒の味わいを愉しんだ。  千曲錦「搾ったまんま」 活性純米生原酒・無濾過・無加水・無殺菌 米(長野県産)米こうじ(長野県産米) 精米歩合65%アルコール分17度 無濾過のせいなのだろう、酒は微かな霞み色に滲み、瓶の栓を開けると、ぷしゅっと微発泡性の音がする。 搾りたての酒にしては、熟したような果実香が広がるのは、瓶内で熟成しているからなのだろうか。 口に含むと、しゅわっと微炭酸が、心地よい刺激を与えてくれる。  ころころと舌先に転がすと、フルーティーな香りが、彩りを添え、さらに柔らかな微香が口内を満たす。 そして鼻腔から華やかな芳香が、立ち上り漂い流れて行く。 口の中に充満した美味き酒に名残を残し、ぐびりっと呑みこむと、するすると喉元を通り抜け、ゆっくりと胃の腑に落ちて行った。   旨き地酒を愉しみながら真田町に向かい、青々青とした水田に囲まれた一本道を進むと、忽然と案山子の群れが出現した。 田圃の中の草むらの中、遠くには信州の山並みを背景にし、案山子たちは色とりどり、様々な衣裳で飾られ、、ユーモアに溢れていた。 誰が何の目的で飾っているのだろうか?   それぞれに意匠を凝らして、観る者を愉しませてくれる。 この一見無駄に見える遊び心が、長い間の不景気のせいか、最近は影を潜めている。 社会には適度な無駄があり、そこそこの喧騒の中、賑やかで躍動的な方が愉しい。  最近は全てのことに於いて、規則規制の幼稚社会へ邁進している。 その最たるものがタバコであろう。 数年前からタバコの値段は鰻上りだ。   はたして、タバコはそんなに身体に悪いのであろうか? 私は20年以上、タバコは1本も吸っていない。 かれこれ35年位は、ほとんど吸っていないに等しい。  だが、他人が吸っているタバコには、少しも気にならない。 私が勝手に吸わないだけなのだから。 だが、伏流煙などは、恐ろしい程に吸っている。   しかし、27年間、幸いにも、風邪もひかなければ、花粉症にもならずに生活している。 臍まがりの剛直者としては、私が健康であることで、タバコ伏流煙の危険度の低さを、証明したいなどと不敵にも思っている。 昔の映画などを見れば、ジョン・ウェインもオードリー・ヘップバーン、ジャン・ギャバンも、格好良くタバコを吸っていた。   長閑な田舎道を、地酒を飲みながら、つらつらと愚痴を廻らしていると、目的地の国民宿舎松代荘に到着した。 3週間くらい前、日経新聞でその湯のよさが紹介され、すぐに予約を入れ、なんとか予約が取れた宿だ。 フロントで記帳し、部屋で一休みし、浴衣に着替え、早速温泉へ繰り出した。  旅館の部屋は全て1階にあり、どうやら全館が塞がっているようだ。 長い廊下を歩いて行くと、お風呂場があった。 小ざっぱりとした脱衣所で、着物を脱ぎ、大浴場へ入る。 新聞で紹介されたように、湯は黄褐色をしていた。 湯に浸かると、想像していたよりは、泉質はさらさらつるつると、身体を優しく包み込み、口に含むと塩味がした。 そして、信州の温泉特有の高い湯温の46度は、じわじわと身体の芯に効いて来る。 松代荘から500m先、尼飾山(標高780m)の西麓に湧く湯を引いた、正真正銘、源泉掛け流しの湯。 水で薄めることも、加熱することもない、純正の温泉である。 大浴場から出て、露天風呂に浸かっていると、湯桶の湯が停まった。 すると、ごぼごぼと沸騰するような大きな音がし瞬間、湯煙を吐きながら、どぼどぼと湯桶から湯が溢れ出て来た。 まさに地下から、たった今、地上に温泉が噴きあげられたのである。 まさに100%、生れたての温泉が、湯船に流れ落ちた。 かつて、日蓮聖人が島流しの途次、前後2回、この湯に浸かったとも伝わり、戦国の世、川中島の戦いで、 武田信玄方の傷ついた兵士たちが身体を癒した、「信玄の隠し湯」でもあった。 黄褐色の湯が示すように、鉄分が豊富で、さらにナトリウム・カリウム・塩化物等の成分を存分に含む、 「高張性中性高温泉」の不透明の湯が、生死を彷徨った人たちに、生気を蘇らしてくれたのだ。  翌日は午前10時前に、旅館をチェックアウトし、宿からほど近い長国寺へ向かった。 すでに夏日が、大地焼きつけるように照りつけていた。 5分程車で行くと長国寺に到着、寺の山門近くに駐車場があった。  冷房の利いた車から外へ出ると、すでに灼熱の暑さであった。 駐車場脇では、3人位のお年寄りが、平然と草むしりをしていた。 山門は由緒深い,名刹こしては、こじんまりとし、親しみを覚える。  その奥に、どっしりと構える本堂が見える。 山門を潜り、真っすぐと石畳を進んで行く。 境内に人影はなく、石畳が陽光に照りかえされていた。   途中、参道の右手に生垣があり、その周りには夏花が咲き、白い花弁が強い日差しに反射して眩い。 そしてさらに進むと、本堂の正面に辿り着いた。 見上げれば、本堂の甍の上に、真田家の家紋の六文線が印され、その上に一対の鯱鉾が青空を泳いでいた。  飾り気のない、どちらかと言えば素朴な佇まいの本堂は、明治5年(1872)に焼失したものを、明治19年(1886)に再建されたものであった。 そして、屋根に泳ぐ鯱鉾は、松代藩の本丸、海津城を飾ってあったものを、ここに移築されたものである。 長国寺の由緒を辿れば、武田信玄家臣、真田幸隆(1513〜1574 )が、 天文16年(1547年)、真田郷(現長野県小県郡真田町)の松尾城内に、真田山長谷寺として建立した。   だが、 1622年に、上田藩主真田信之(1566〜1658)は、松代へ移封された。. その時、現在地に移転し、寺号も長国寺と改名された。 本堂の軒下を見上げれば、真田山の扁額が飾られていた。  本堂でお参りした後、裏手に回ると、左手には疎林の向こうにお墓が見える。 木々の深い影の中を歩くと、先祖伝来の墓所なのだろう、どのお墓も古い縁起を偲ばせているようだった。 お墓の彼方には、昼近い陽光が燦々と降り注ぎ、なだらかな小山の緑が眩しかった。   そして木陰の中へ戻り、本堂の裏へ歩むと、そこには由緒ありげな、方三間の宝形(ほうぎょう)造、桟瓦葺の長国寺開山堂があった。 立て看板によれば、松代真田家3代幸道のために建てられた霊屋(たまや)であったが、 幸道は享保12年5月(1727)に死去し、長国寺境内裏手にある、真田信之霊屋の脇に建立されたものである。   ところが下って明治になり、長国寺の伽藍諸堂が焼失した。 その後、本堂が再建されたおり、現在地に移築され、開山堂にあてられたと記されていた。 長い間、風雪に晒され、木肌の木目も浮き出し、飾り気のない素朴な木組みと立ち姿に、古の懐かしさを感じる。   開山堂の奥には、松代藩主代々の墓所があるようなのだが、ロープが張られ立ち入り禁止になっていた。 多分最近の地震の影響で、墓所がかなり被害を被ったためなのであろうか。 諦めて本堂の境内に戻った。  中天に近い太陽の日射しは、ますます強さを増していた。 境内から本堂の屋根を飾る鯱鉾を見上げれば、陽光に照らされ、空の青さの中、くっきりと浮きだして彫りを深くしていた。 風は微風もなく、まさに真昼の静寂、蝉の鳴き声だげが、境内に響いていた。    真っすぐに伸びる参道を望めば、石畳は陽光に眩めくほどに反射していた。 参道脇の杉木立はひと際緑を増し、大地に深い影を落としていた。 ぎらぎらと降り注ぐ陽光の中、参道を戻り山門を潜る。   山門脇に鎮座する6体のお地蔵さまが、それぞれに頭に赤い被りを付け、赤い前掛けを垂らしてたっていた。 そしてふと山門を見れば、次々と僧侶が本堂へ向かい、本堂の前で立ち止まり一礼をし、また通り過ぎて行く。 これから朝のお勤めが、始まるのであろう。 私たちの松代の旅も終わり、真田家の菩提寺に別れを告げ、一路、東京へ向かった。    |